Zahlen & Fakten

| Höhe | 1.691m |

| Prominenz | ca. 694 m (bis Langbathsee-Niveau) |

| Dominanz | ca. 6,6 km (bis zum Feuerkogel) |

| Gebirgsgruppe | Oberösterreichische Voralpen |

| Region | Salzkammergut, Traunsee |

| Koordinaten (Gipfel) | 47.8393° N, 13.7811° E |

| Gipfelanstiegsvarianten | bis zu 24 |

| Todesopfer | ca. 140 |

3D-Ansicht für dein Bergreliefmodell

[traunstein_viewer]

Geschichtliche Entwicklung

Erstbesteigung des Traunsteins

Über den erstmaligen Gipfelsieg am Traunstein gibt es keine gesicherten Aufzeichnungen. Aufgrund der frühen Nutzung des Bergareals durch Jäger wird angenommen, dass einheimische Gamsjäger lange vor der alpintouristischen Erschließung den Gipfel über die weniger steilen Südhänge erreicht haben. So wird beispielsweise vereinzelt berichtet, dass Kaiser Maximilian I. persönlich am 14. November 1506 den Traunstein bestiegen habe – ein Ereignis, das jedoch historisch nicht eindeutig belegt ist. Damit bleibt der tatsächliche Erstbesteiger anonym; wahrscheinlich handelte es sich um einen ortskundigen Jäger des 16. Jahrhunderts.

Eine der frühesten ausführlichen Besteigungsbeschreibungen stammt erst aus dem 19. Jahrhundert: Der österreichische Dichter Nikolaus Lenau schilderte seinen Aufstieg am 7. Juli 1831, den er gemeinsam mit dem Gmundner Gamsjäger Hansgirgl und dessen Schwester Nani unternahm. In den folgenden Jahrzehnten mehrten sich die Berichte über Traunstein-Touren. Vor allem hochrangige Besucher verliehen dem Berg Prestige: So erklomm Erzherzog Maximilian Joseph von Österreich-Este am 2. August 1837 den Gipfel, und am 3. Juli 1852 folgte Erzherzogin Elisabeth Franziska. An beide Besuche erinnern heute Gedenktafeln am Fahnenkogel, einem Vorgipfel des Traunsteins. Solche Begehungen blieben jedoch Ausnahmen – der Traunstein spielte aufgrund seiner für Alpinisten vergleichsweise geringen Höhe in der frühen Alpingeschichte eine untergeordnete Rolle.

Touristische Erschließung seit dem 16. Jahrhundert

Obwohl erste Erkundungen und Jagdausflüge bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen, begann die touristische Erschließung des Traunsteins eigentlich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1885 wurde die Mairalm am Südfuß des Berges als erster Stützpunkt ausgebaut und mit Schlafstellen für Bergsteiger ausgestattet. Zuvor galt der Traunstein als privates Jagdgebiet; behördliche Auflagen behinderten lange Zeit eine breitere Nutzung. Tatsächlich musste bis um 1910 jeder Bergsteiger bei der k.k. Hofjagdleitung Gmunden um eine Erlaubnis ansuchen, um den Traunstein besteigen zu dürfen. Erst mit dem wachsenden Alpinismus in der Monarchie lockerte sich dieser Zugriff.

Zu den Pionieren der Erschließung gehörte die Gmundner Sektion des Alpenvereins. Bereits 1882 hatten sich einige ihrer Mitglieder – teils inoffiziell im Klub „Die wilden Touristen“ – an kühne Klettereien gewagt. So glückte Hans Hernler, Karl Fried und Hans Daxner die Erstbesteigung des Großen Adlerhorsts (einer Felsspitze im Traunstein-Massiv), wo sie einen mächtigen Fischadlerhorst vorfanden und in die Tiefe stürzen ließen. Allerdings wurde Hernler dafür wegen Wildfrevels zu drei Tagen Arrest verurteilt und verpflichtet, fortan nur noch markierte Wege zu benutzen – ein Zeichen der strikten Reglementierung jener Zeit. Dennoch ebneten solche Taten den Weg für weitere Routen: Um die Jahrhundertwende entstanden schließlich gesicherte Steige und Schutzhütten, welche den Berg für den aufkommenden Tourismus zugänglich machten. Der Hans-Hernler-Steig (benannt nach eben jenem Pionier) wurde 1905 als anspruchsvoller Aufstieg durch die Westflanke angelegt. 1907 folgte unweit des Gipfels die Eröffnung der Gmundner Hütte (Alpenverein), welche fortan als wichtiges Stützpunktquartier diente. In den 1920er-Jahren engagierten sich auch die Naturfreunde: Ab 1925 wurde am Traunkirchner Kogel ein Naturfreundehaus (das heutige Traunsteinhaus) errichtet und 1927 feierlich eröffnet. Kurz darauf, 1929, legte man mit dem Naturfreundesteig eine zusätzliche Anstiegsroute über den Südwestgrat an. Damit verfügte der Traunstein schon zur Zwischenkriegszeit über zwei Hütten und mehrere markierte Steige für Bergwanderer.

Parallel zur Erschließung für Wanderer begann auch die Eroberung der Kletterwände des Traunsteins. Die extrem steilen Felsabbrüche zogen bald die Kletterelite der Region an. Zwischen 1920 und 1930 wurden zahlreiche schwierige Routen erstbegangen – Namen wie Mulzet, Leitner, Strobl oder Ortner, allesamt Gmundner Alpinisten, sind in den Routenbezeichnungen verewigt. Zu den Meilensteinen dieser Epoche zählen die Erstdurchsteigung der Westwand 1921, der Mulzet-Strobl-Kamin 1924, die Nordwand des Fahnenkogels 1925 sowie der Ostgrat des Pyramidenkogels 1930. Später folgten extreme Winterbegehungen und technische Klettereien, insbesondere in der Nachkriegszeit. Nach einer ruhigeren Phase entdeckten in den 1990er-Jahren Sportkletterer den Berg neu und erschlossen moderne, mit Bohrhaken gesicherte Routen. Heute gibt es allein im Westwandbereich über 70 Kletterrouten in allen Schwierigkeitsgraden, darunter mit „Kaffee und Kuchen“ (Schwierigkeitsgrad VII, ~30 Seillängen) eine der längsten Klettertouren der Ostalpen. Auch die Klettersteiggeher kommen auf ihre Kosten: 2005 wurde der anspruchsvolle Traunsee-Klettersteig (Schwierigkeit D) eröffnet, der vom Hernlersteig abzweigt und über 150 Höhenmeter fast senkrecht zum Gipfelplateau führt.

Dank dieser vielfältigen Routen und Einrichtungen hat sich der Traunstein zu einem beliebten Bergziel entwickelt. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg galt er als Hausberg der Gmundner und war wegen der Kombination aus leichter Erreichbarkeit, schönen Aussichtspunkten und sportlich fordernden Touren berühmt. Heute verzeichnet der Berg etwa 20.000 Besteigungen pro Jahr, womit er zu den meistbesuchten Gipfeln des oberösterreichischen Salzkammerguts zählt.

Gedenkstein und Mahnmal

Etwas oberhalb der Gmundner Hütte, unweit des Gipfelwegs, befindet sich ein schlichter Gedenkstein – ein stilles Mahnmal für all jene, die am Traunstein ihr Leben ließen. Die Inschrift erinnert daran, dass dieser Berg nicht nur ein Ort der Schönheit, sondern auch der Gefahr ist. Jahr für Jahr fordern Abstürze und Wetterumschwünge ihre Opfer – der Stein ruft zur Demut und Achtsamkeit auf, bevor man das letzte Stück zum Gipfel in Angriff nimmt.

Rolle historischer Persönlichkeiten (Beispiel: Friedrich Simony)

Im 19. Jahrhundert traten neben den Touristen auch Wissenschaftler und Persönlichkeiten auf den Plan, die den Traunstein und seine Umgebung erkundeten. Einer von ihnen war Friedrich Simony (1813–1896), der als Geograph und Alpenforscher vor allem im Salzkammergut Pionierarbeit leistete. Simony, bekannt durch seine Forschungen am Dachstein, untersuchte auch das Traunstein-Gebiet. Bereits um 1850 führte er geologische Studien am Traunstein durch und erkannte z.B. am Nordabfall des Berges, dass dort unter den Kalkfelsen jüngere Sandsteinschichten lagern. Diese Beobachtung – der Nachweis des unterlagernden „Wiener Sandsteins“ (Flysch) unter dem „Alpenkalk“ – war ein früher Beitrag zum Verständnis des geologischen Aufbaus der Region. Simony trug darüber hinaus durch Vorträge und Publikationen viel zur Popularisierung der Alpen bei, auch im Salzkammergut. Als einer der eifrigsten Pioniere der Alpenkunde bemühte er sich, das Verständnis für die vielfältigen Erscheinungen der Gebirgswelt zu wecken und damit die Begeisterung für Bergreisen zu steigern. Indirekt förderte er so auch das Interesse am Traunstein. Zwar sind von Simony selbst keine spektakulären Erstbesteigungen am Traunstein überliefert – seine Verdienste liegen mehr in der wissenschaftlichen Erforschung und Bekanntmachung der Gebirgswelt – doch sein Wirken inspirierte nachfolgende Generationen von Bergsteigern und Forschern in der Region.

Neben Simony sei auch Nikolaus Lenau nochmals erwähnt, dessen literarische Schilderung der Traunstein-Tour von 1831 dem Berg frühe Bekanntheit in kulturellen Kreisen verschaffte. Die Erzherzöge Maximilian und Elisabeth erhöhten durch ihre Besteigungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Ruf des Traunsteins als lohnendes Ausflugsziel des Adels. Insgesamt haben Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kunst und Adel dazu beigetragen, den Traunstein aus dem Schatten höherer Alpenriesen hervortreten zu lassen und ihn sowohl touristisch als auch wissenschaftlich ins Blickfeld zu rücken.

Geologische Besonderheiten

Gesteine und geologische Entstehung

Der Traunstein ist aus Gesteinen der Nördlichen Kalkalpen aufgebaut. Den Großteil des Massivs bilden mesozoische Kalk- und Dolomitgesteine der Trias. Im Zentralbereich dominiert ein massiver Wettersteinkalk (Riffkalk), der während des Mittleren Trias (Anisium bis frühes Karnium, vor ca. 247–235 Mio. Jahren) in einem tropischen Flachmeer abgelagert wurde. Dieses helle, harte Kalkgestein – benannt nach der Wetterstein-Formation – entstand ursprünglich in Korallenriffen und Lagunen und prägt heute die kompakten Felswände des Traunsteins. Stellenweise sind im Wettersteinkalk auch dunklere Gutensteiner Kalke eingeschaltet, die schichtweise auftreten und auf etwas ältere Ablagerungen im frühen Anisium zurückgehen. Sie sind z.B. entlang des Hans-Hernler-Steigs als Bänke zu erkennen. An den Randbereichen des Massivs kommen zudem mächtige Dolomitgesteine hinzu: So besteht der nordwestliche Teil (Zierlerberg) aus Hauptdolomit der Obertrias (Norium, ~215 Mio. Jahre). Dieses bräunlich-graue Gestein ist deutlich brüchiger – es verwittert zu kleinstückigem Grus und bildet Schutthalden sowie bizarre Felsformationen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Kaltenbachwildnis am Fuß des Traunsteins, wo die Verwitterung des Dolomits zahlreiche kleine Felstürme (Dolomitkegel) entstehen ließ.

Die Kalk- und Dolomitfelsen des Traunsteins ruhen auf wesentlich jüngeren Gesteinen, was auf die bewegte Tektonik der Alpen zurückzuführen ist. Der Berg ist Teil der Staufen-Höllengebirgs-Decke (Tirolisches Deckensystem) und wurde in der Erdgeschichte von Süden nach Norden überschoben. Dabei glitt die starre Kalkdecke über weichere Unterlagen hinweg. Im heutigen Gschliefgraben an der Nordostflanke tritt durch ein geologisches Fenster das sogenannte Ultrahelvetikum zutage: Hier finden sich bunte Tonmergel der Oberkreide (Buntmergelserie) sowie grünliche Glaukonit-Sandsteine aus dem Paläogen (Paleozän) und Nummulitenkalke des frühen Eozän. Diese relativ weichen, tonigen Schichten stammen aus der Zeit, als nördlich der Alpen ein Meer (das Helvetische Meer) Sedimente ablagerte. Im Verlauf der Alpenbildung wurden sie unter die kalkalpinen Gesteine geschoben. Ihr Auftreten am Traunstein ist geologisch bedeutsam, hat aber auch praktische Konsequenzen: Die wasserhaltigen Tone und Mergel im Untergrund des Gschliefgrabens sind instabil und führten wiederholt zu Hangrutschungen. Besonders bekannt ist ein großer Hangrutsch im Gschliefgraben, der 2007/2008 die Aufmerksamkeit auf diese geologische Schwächezone lenkte (das Gebiet wird seither durch Entwässerungsmaßnahmen stabilisiert).

Tektonische Besonderheiten

Eine weitere geologische Besonderheit ist die isolierte Lage des Traunsteins durch tektonische Versetzung. Untersuchungen zeigen, dass der Traunstein ursprünglich mit dem westlich des Sees gelegenen Höllengebirge verbunden war. Die beiden Bergstöcke gehörten einst zur selben Deckenstruktur. Doch entlang der Trauntal-Störung, einer großen linksseitigen Seitenverschiebung, wurde der Ostteil um rund 3 km nach Norden verschoben. Dies erklärt, warum der Traunstein heute scheinbar solitär am Ostufer des Traunsees steht – er ist tektonisch ein „Vorposten“ der Kalkalpen, der ins Alpenvorland vorgeschoben wurde. Durch diese Verschiebung und Abtrennung vom Höllengebirge besitzt der Berg einen besonders markanten, freistehenden Charakter (siehe Geografie).

Karstformen und Höhlen

Als typischer Kalkstock weist der Traunstein ausgeprägte Karstphänomene auf. Die Verkarstung – also die Lösung des Gesteins durch Wasser und Bildung von Hohlräumen – hängt stark von Gesteinstyp und Höhe ab. Der dichte Wettersteinkalk ist sehr karstanfällig, während der Dolomit etwas weniger zur Lösung neigt. Auf dem weitläufigen Gipfelplateau findet sich ein begrünter Karst, der sogenannte „Grüne Karst“. Hier liegen zwei auffällige Dolinen (Einsturztrichter): die größere, trichterförmige Doline befindet sich etwas südlich unterhalb des höchsten Punktes, die kleinere schüsselförmige Mulde unweit unterhalb des Traunsteinhauses. Diese Karsttrichter zeigen an, dass Wasser im Gipfelbereich in unterirdische Hohlräume versickert. Tatsächlich sind im Traunstein mehrere kleine Höhlen bekannt. Im österreichischen Höhlenkataster sind derzeit 6 Höhlen im Massiv registriert – darunter der Traunsteinschacht (28 m Tiefe) und einige kurze Horizontalhöhlen (z.B. Bärenhöhle, Gamshöhle). Große Höhlensysteme wie in höheren Karstgebieten fehlen zwar, doch belegen die Höhlenfunde die starke Kluftung und Wasserdurchlässigkeit des Gesteins. Insgesamt verleiht die Kombination aus markanter Tektonik, vielfältigen Gesteinen und aktiver Verkarstung dem Traunstein einen besonderen geologischen Reiz. Die steilen Schichtflächen, Überschiebungen und Erosionsformen (Dolinen, Karren, Felstürme) erzählen die komplexe Entstehungsgeschichte dieses Berges auf eindrucksvolle Weise.

Geografische Eigenschaften

Lage und Umgebung

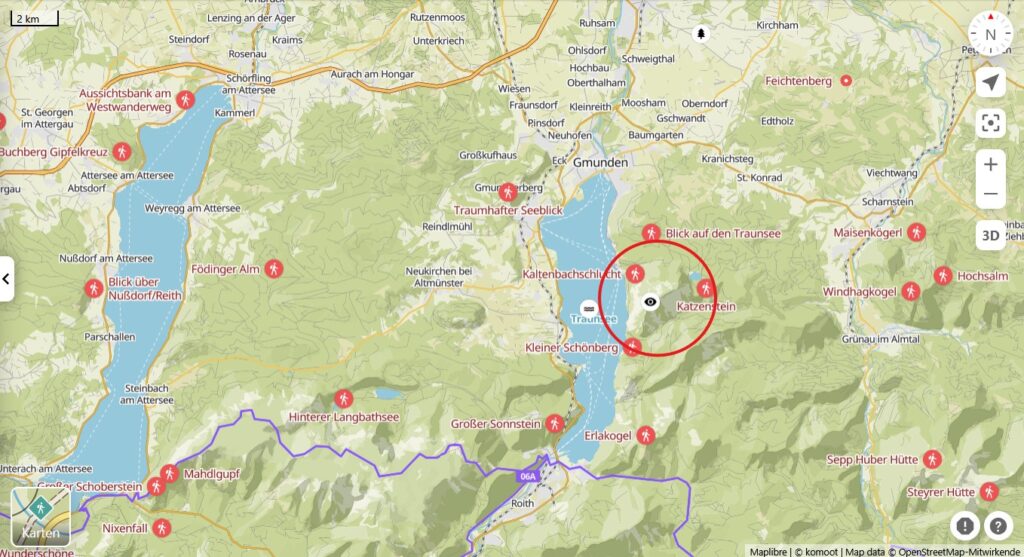

Lage: Der Traunstein liegt im oberösterreichischen Salzkammergut im Bezirk Gmunden, etwa 8 km südöstlich der Stadt Gmunden. Als markanter Felsklotz erhebt er sich direkt am Ostufer des Traunsees und bildet dort einen Eckpfeiler der Alpenkulisse. Administrativ befindet sich das Massiv zur Gänze im Gemeindegebiet von Gmunden. Der Traunstein zählt geologisch zur Gruppe der Oberösterreichischen Voralpen und markiert deren Nordgrenze, wo die Kalkalpen ins Alpenvorland übergehen. Seine auffällig isolierte Lage – bedingt durch die erwähnte Trauntal-Störung – ragt etwa 10 km nördlich der nächsten höheren Bergzüge in das Alpenvorland hinein. Dadurch ist er schon von weitem sichtbar und bildet eine Landmarke an der Grenze zwischen Gebirge und Flachland.

Der Bergstock besitzt eine Ausdehnung von etwa 2,8 km (Ost-West) und 3,2 km (Nord-Süd). Im Westen wird er vom Traunsee begrenzt, im Osten fällt er zum Hochtal der Hohen Scharte und Richtung Laudachsee ab. Nachbargipfel im engeren Sinne sind eher Teil des Traunstein-Massivs selbst – so z.B. der Fahnenkogel (ü. A. 1584 m) im Süden und der Traunkirchner Kogel (1575 m) im Südwesten, auf denen die beiden Schutzhütten stehen. Ein Ausläufer im Nordosten heißt Pyramidenkogel (1691 m) und trägt das Gipfelkreuz – dieser Name bezeichnet in manchen Karten auch den Hauptgipfel. Jenseits der Hohen Scharte schließt östlich der Traunsteingruppe der Leonsberg/Zimnitz (1745 m) an, und nördlich erstreckt sich der bewaldete Grünberg (984 m) als vorgelagerter Hügel am Traunsee. Gegenüber, am Westufer des Traunsees, liegt das Plateau des Höllengebirges, das jedoch deutlich ausgedehnter ist als der alleinstehende Traunstein.

Zugang und Anbindung: Die Erreichbarkeit des Traunsteins hat sich im Laufe der Zeit stark verbessert. Historisch war das Massiv wegen der steil aufragenden Flanken nur schwer zugänglich. Bis ins 20. Jahrhundert galt die Überfahrt per Boot über den Traunsee zur sogenannten Lainaustiege als der üblichste Zugang für Bergsteiger, da die Flanken des Traunsteins vom Land her kaum erschlossen waren. Erst der Bau einer Forststraße (Karbachstraße) ins Lainautal ermöglichte ab 1963 den Zugang über Land. Heute führt diese Mautstraße bis zum Parkplatz „Umkehrplatz“ im Lainaubachtal auf ca. 431m ü.A. – dem Ausgangspunkt für die gängigen Aufstiegswege. Über das Gipfelplateau verteilt gibt es mehrere Steige: Die wichtigsten drei Anstiege sind der Mairalmsteig (Südroute, Weg 412) als ältester und leichtester Weg, der Naturfreundesteig (SW-Grat, Weg 414) als aussichtsreiche Route, und der Hernlersteig als steiler Direktanstieg. Im oberen Bereich des Hernlersteigs besteht die Möglichkeit, auf den Traunsee-Klettersteig (Schwierigkeit D) abzuzweigen. Dieser führt über die letzten 150 Höhenmeter direkt zur Gmundner Hütte. Zusätzlich existieren einige anspruchsvolle, heute unmarkierte Pfade (z.B. Zierlersteig, Ostgrat), die früher begangen wurden. Insgesamt ist der Traunstein dank dieser Wege gut erschlossen, bleibt aber aufgrund seiner Steilheit ein alpiner Klassiker, der Trittsicherheit erfordert.

Form und Bedeutung in der Region

Der Traunstein zeichnet sich durch seine prägnante Gestalt aus: Er bildet einen 1691 m hohen, fast senkrecht aus dem See aufragenden Felsblock mit schroff abfallenden Wänden auf drei Seiten. Diese monumental anmutende Form hat ihm in der Region Beinamen wie „Landeswarte“ oder „Wächter des Salzkammergutes“ eingebracht. In der Tat fungierte der exponierte Gipfel früher als natürliche Warte: Von hier aus konnte man weite Teile des Landes überwachen. Heutzutage ist der Berg vor allem landschaftlich-symbolisch bedeutsam – er gilt als Wahrzeichen des Traunsees und gehört zu den markantesten Bergen Oberösterreichs. Seine Position, vorgeschoben ins Alpenvorland, macht ihn zum ersten hohen Berg, den man von Norden kommend sieht. Umgekehrt bietet der Gipfel dem Besucher ein beeindruckendes Panorama: Durch die Freistellung hat man Rundumsicht in alle Himmelsrichtungen, von den nahen Salzkammergut-Bergen bis weit ins Alpenvorland und Böhmische Masse. Diese einzigartige Aussicht wurde schon früh gerühmt und trägt bis heute zur Beliebtheit des Traunsteins bei.

Geprägt wird die Silhouette durch die fast 400–1200 m hohen Felsabstürze über dem Traunsee und dem Kessel des Lainautals. Dazwischen liegt das weitläufige, teils bewaldete Gipfelplateau, das in mehrere Teilgipfel gegliedert ist (Fahnenkogel, Traunkirchner Kogel, etc.). Von Gmunden aus betrachtet erscheint der Berg als kompakter Klotz; aus anderen Perspektiven erkennt man seine gestufte Struktur mit Vor- und Nebengipfeln. An der Nordseite zeichnet sich deutlich der breite Schlucht-Einschnitt des Lainautales ab, der das Massiv nach Osten begrenzt. Die Westwand spiegelt sich eindrucksvoll im Traunsee und zeigt verschiedenfarbige Felsbänder entsprechend den Gesteinsschichten (hellerer Kalk, dunklerer Dolomit). Insgesamt verleiht die Kombination aus höhe, Steilheit und Wasserlage dem Traunstein ein besonders ästhetisches Erscheinungsbild, das Maler, Fotografen und Touristen gleichermaßen fasziniert.

Klima und Vegetation – Auswirkungen der freistehenden Lage

Die freistehende Position des Traunsteins hat deutliche Auswirkungen auf sein Mikroklima und die Vegetation. Klimatisch wirkt der Berg wie ein vorgeschobener Wetterriegel am Alpenrand: Von Westen eintreffende Fronten stauen sich an seinem Massiv und an den nahe gelegenen Bergen des Salzkammerguts. Dies führt zu häufigen Stauniederschlägen – der Traunstein erhält am Gipfel jährlich geschätzt 1800–2000 mm Niederschlag, also deutlich mehr als das Umland (zum Vergleich: Gmunden ~1214 mm/Jahr). Auch kräftige West- und Nordwestwinde treffen ungebremst auf den isolierten Gipfel und bringen Feuchtigkeit; entsprechend rau ist das Wetter dort oben. Gleichzeitig bewirkt der nahe Traunsee eine gewisse Milderung des Klimas an den unteren Hängen: Die große Wasserfläche gleicht Temperaturextreme aus und reduziert die Frosttage in Ufernähe um fast 20 %. Zudem wird an der Südostseite häufig der Föhn wirksam, der durch das Trauntal kanalisiert heranweht und lokal für trockene, warme Fallwinde sorgt. Dadurch genießt insbesondere das West- und Südwestfuß des Traunsteins ein begünstigtes Mikroklima: Hier treffen wärmere Luft vom See und vom Föhn auf die sonnigen Felsflanken.

Ein weiteres Charakteristikum sind die häufigen Inversionswetterlagen in Herbst und Winter. Dabei liegt kalte Nebelluft im Alpenvorland und in den Tälern, während auf dem Traunstein milde, sonnige Bedingungen herrschen. Oft ragt dann nur der Gipfel wie eine Insel aus einem Meer aus Hochnebel. Diese Inversionen bescheren den Hochlagen des Traunsteins eine deutlich längere Sonnenscheindauer in den Wintermonaten. Insgesamt kann man festhalten, dass am Fuß des Berges ein mild-feuchtes See- und TalKlima herrscht, während ab etwa 1000 m Höhe ein deutlich alpineres Klima mit höheren Niederschlägen, stärkerem Wind und niedrigeren Temperaturen einsetzt (Jahresmittel am Gipfel nur ca. 2–4 °C gegenüber ca. 9 °C in Gmunden). Diese starken klimatischen Gradienten auf kleinem Raum spiegeln sich unmittelbar in der Pflanzenwelt wider.

Die Vegetation des Traunsteins ist durch die starke Höhendifferenz (422 m am Seeufer bis 1.691 m am Gipfel) und die unterschiedlichen Hanglagen außergewöhnlich vielfältig. In jeder Höhenstufe haben sich eigene Pflanzengesellschaften entwickelt. Am Westfuß – begünstigt durch das milde Seeklima – wachsen wärmeliebende Arten wie Linden, Eiben, Pimpernuss und Felsenbirne neben alpinen Pflanzen wie dem Felsen-Fingerkraut (Potentilla caulescens) oder der Silberwurz (Dryas octopetala). Auf Dolomitschutt in der Kaltenbachwildnis gedeiht das endemische Traunsee-Labkraut (Galium truniacum), das nur im Salzkammergut vorkommt.

Ab etwa 800–900 m weichen die Laubwälder seichten Nadelwäldern, durchsetzt mit Bergahorn, Eberesche, Föhren und auch Lärchen. Besonders urwüchsige Föhrenbestände finden sich am Südwestgrat entlang des Naturfreundesteigs. Weiter oben bestimmen Fichten und Krummholz-Latschen das Bild; sie markieren die natürliche Waldgrenze unterhalb des Gipfels. Trotz der relativ geringen Höhe verhindert der raue Wind und der karge Boden weiteres Baumwachstum, ähnlich wie in deutlich höheren Regionen.

Insgesamt sind am Traunstein über 340 Gefäßpflanzenarten nachgewiesen. Besondere Raritäten sind das Alpen-Steintäschel (Aethionema saxatile), das in Oberösterreich nur hier vorkommt, sowie das Ostalpen-Maier (Asperula neilreichii). An den Dolomitfelswänden wachsen zudem seltene Moose wie das submediterrane Grimmia orbicularis. Der Traunstein vereint auf engstem Raum alpine, subalpine und wärmeliebende Arten und ist damit ein echtes botanisches Juwel des Salzkammerguts.

Neben der Pflanzenwelt ist der Traunstein auch tierökologisch bemerkenswert (reich an Gämsen, Rehen, verschiedenen Greifvögeln und Amphibien in den Wäldern), was aber über den Rahmen dieses Porträts hinausgeht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die freistehende Lage dem Traunstein nicht nur eine herausragende landschaftliche Sichtbarkeit verleiht, sondern auch in Klima und Vegetation zu spannenden Effekten führt: Der Berg vereint auf kurzer Distanz alpine und pannonisch-milde Einflüsse, fungiert als Wetterbarriere und Inselbiotop gleichermaßen. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass der Traunstein als „Wächter des Salzkammerguts“ sowohl geologisch, geografisch als auch ökologisch ein einzigartiges Profil aufweist.

Wander- und Kletterrouten auf den Traunstein

Auf den Traunstein führen je nach Interpretation angeblich bis zu 24 Varianten hinauf auf den Gipfel des Traunsteins, wurde mir als „Freund der Natur“ mal im „Geheimen“ angegeben. Hier eine Übersicht einiger namhafter Wander- und Kletterrouten, sowohl markiert als auch ungewartet. Daten beziehen sich alle auf den Steig alleine, sprich ohne Zu- und Abstieg.

Naturfreundesteig

- Einstieg – Ausstieg: Forststraße Karbach (540m) – Traunsteinhaus (1.580m)

- Aufstieg: 1100hm

- Dauer: ca. 2:30h

- Schwierigkeit: SAC T4–T5, UIAA I, Klettersteig B

- Charakteristik: Landschaftlich reizvoller Steig mit Seilversicherungen, Trittstufen und Leitern; erfordert Trittsicherheit und Schwindelfreiheit.

Hernlersteig

- Einstieg – Ausstieg: 570m – Gmundnerhütte (1.610m)

- Aufstieg: 1100hm

- Dauer: ca. 2:30h

- Schwierigkeit: SAC T4, UIAA I, Klettersteig A/B

- Charakteristik: Direkter Anstieg durch die Westflanke mit Seilversicherungen; besonders beliebt für den Abstieg.

Mairalmsteig

- Einstieg – Ausstieg: Lainaubach/Kaisertisch (770m) – Zustieg Traunstein (1.530m)

- Aufstieg: 800hm

- Dauer: ca. 2:00h

- Schwierigkeit: SAC T3–T4, UIAA I

- Charakteristik: Ältester und technisch einfachster Steig, jedoch mit ausgesetzten Passagen; oft als Abstiegsroute genutzt.

Traunsee-Klettersteig

- Einstieg – Ausstieg: Hernlersteig (1.480m) – Gmundnerhütte (1.610m)

- Aufstieg: 150hm

- Dauer: ca. 0:45h

- Schwierigkeit: Klettersteig D

- Charakteristik: Errichtet 2005; beginnt am Hernlersteig, 150 hm unterhalb der Gmundner Hütte; erfordert vollständige Klettersteigausrüstung und Klettersteigerfahrung!

Ostgrat

- Einstieg – Ausstieg: Hohe Scharte (1.105m) – Traunstein (1.691m)

- Aufstieg: 580hm

- Dauer: ca. 2:00h

- Schwierigkeit: SAC T6, UIAA II

- Charakteristik: Unmarkierter Anstieg für Alpinisten, seilfrei zu begehen und ausgesetzt, Grüne Gasse oft feucht und bei Nässe sehr gefährlich!1

Zierlersteig

- Einstieg – Ausstieg: Kaltenbachschlucht (610m) – Gmundnerhütte (1.610m)

- Aufstieg: 1100hm

- Dauer: ca. 3:00h

- Schwierigkeit: SAC T5-T6, UIAA I-II

- Charakteristik: Unmarkierter Anstieg für versierte Bergsteiger, oft Nässe aufgrund der Nordexposition.

Gmundnerweg & Südwestgrat

- Einstieg – Ausstieg: Naturfreundesteig (550m) – Naturfreundesteig (960m)

- Aufstieg: 215 & 305 hm

- Dauer: ca. 1:15h & 2:30h

- Schwierigkeit: UIAA III+

- Charakteristik: Teils mit Bohrhaken versehene, leichte Kletterroute (keine Wanderung!), Begehung mit Seil stark empfohlen.

Hochkampsteig

- Einstieg – Ausstieg: Forststraße zur Freundschaftshöhe (1.130m) – Grüne Gasse (1.540m)

- Aufstieg: 450 hm

- Dauer: ca. 1:30h

- Schwierigkeit: UIAA I (später ab der Grünen Gasse UIAA II)

- Charakteristik: Unmarkierter Anstieg für versierte Bergsteiger, seilfrei zu begehen, oft Nässe aufgrund der Nordexposition.

Youtube-Playlist zum Genießen

Quellen

https://de.wikipedia.org/wiki/Traunstein_(Berg)

https://www.alpenvereinaktiv.com/de

- Josef Melchart, Juni 2022 ↩︎

Schreibe einen Kommentar